Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung

Ziel der durch das Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz eingeführten personellen Untergrenzen für pflegesensitive Bereiche soll eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte sowie die Gewährleistung einer sicheren Behandlung der Patienten sein.

© unsplash

© unsplashBisher galten die Innere Medizin, Allgemeine Pädiatrie, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie, Intensivmedizin, Pädiatrische Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie, Herzchirurgie, Neurologie, Stroke-Unit und die Neurologische Frührehabilitation als pflegesensitive Bereiche. Im März 2020 wurde die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen auf Grund der Corona-Pandemie, für die Intensivmedizin und Geriatrie bis August 2020 und für die restlichen geltenden Bereiche bis Februar 2021, ausgesetzt. Seit dem 01.02.2021 sind die Vorgaben nun wieder vollumfänglich zu erfüllen, was im Hinblick auf weiterhin hohe Corona-Inzidenzwerte zur Diskussion führt.

Darüber hinaus sind zum 01.01.2022 die bisherigen pflegesensitiven Bereiche um die Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe erweitert und die Pädiatrie um die spezielle Pädiatrie und die neonatologische Pädiatrie ergänzt worden. Hier gelten folgende Regelungen:

- Orthopädie: In der Tagschicht 10 : 1, in der Nachtschicht 20 : 1

- Gynäkologie und Geburtshilfe: In der Tagschicht 8 : 1, in der Nachtschicht 18 : 1

- Spezielle Pädiatrie: In der Tagschicht 6 : 1, in der Nachtschicht 14 : 1

- Neonatologische Pädiatrie: In der Tagschicht 3,5 : 1, in der Nachtschicht 5 : 1

Bei Nichteinhaltung der Untergrenzen ist mit Vergütungsabschlägen zu rechnen. Alternativ können die Krankenhäuser auch eine Reduktion der Fallzahl zur Gewährleistung der Vorgaben verhandeln. Gemäß § 5 der PpUG-Sanktions-Vereinbarung muss die Verringerung mindestens in einem Umfang erfolgen, in dem die Unterschreitung der Untergrenzen der jeweiligen Station vermieden werden kann. Werden die Fallzahlen nicht eingehalten, werden Vergütungsabschläge für den Anteil, der nicht wie verhandelt verringerten Fallzahl fällig.

Mit der Erweiterung der als pflegesensitiv eingestuften Fachabteilungen werden die Krankenhäuser vor weitere personelle und auch finanzielle Herausforderungen gestellt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Untergrenzen regelhaft eingehalten und die angestrebte Versorgungsqualität in allen Fachabteilungen aufrechterhalten werden kann, auch vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels.

Insbesondere in der Pädiatrie besteht die Befürchtung, dass sich durch die Aufgliederung der pädiatrischen Bereiche ein hoher bürokratischer Aufwand ergibt. Hintergrund ist, dass die Pflegeschlüssel für die neonatologische Pädiatrie nicht nur für die neonatologischen Stationen gelten, sondern den kompletten Klinik-Aufenthalt des Patienten umfassen. Wenn ein neonatologischer Patient bspw. von der neonatologischen Intensivstation auf eine Normalstation verlegt wird, gelten für alle Patienten dieser Station die strengeren Pflegepersonaluntergrenzen der neonatologischen Pädiatrie. Diese neuen Regelungen haben insbesondere einen starken Einfluss auf Perinatalzentren. Diese müssen nicht nur die G-BA-Vorgaben zur Personalausstattung für Frühgeborene erfüllen, sondern zusätzlich die Untergrenzen für die neonatologische Pädiatrie sowie auf sog. Mischstationen für die pädiatrische Intensivmedizin einhalten. Auch für die Kinderkliniken wird die zusätzliche Differenzierung voraussichtlich zu einem zusätzlichen Koordinations- und Dokumentationsaufwand führen.

Als Gegenentwurf zu den Pflegepersonaluntergrenzen haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Deutsche Pflegerat und die Gewerkschaft Ver.di die Pflegepersonal-Regelung 2.0 (PPR 2.0) entwickelt. Ziel ist es, die Verantwortung für den Personaleinsatz wieder zurück ins Krankenhaus zu verlagern und so eine zielgerichtete haus- und fachabteilungsindividuelle Personalplanung zu ermöglichen, die eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Patienten sicherstellt und gleichzeitig Flexibilität ermöglicht. Einschätzungen zufolge wird der mittel- bis langfristige Mehrbedarf in Deutschland mit 40.000 bis 80.000 Pflegekräften angegeben. Die neue Regierung hat das Instrument der PPR 2.0 in den Koalitionsvertrag aufgenommen.

Ob und wie schnell die Koalition die PPR 2.0 umsetzt und welche Auswirkungen sich daraus ergeben werden, wird sich erst zeigen müssen. Darüber hinaus ist die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes zu berücksichtigen, denn unabhängig davon, welches Personalbemessungsinstrument eingesetzt wird, bleiben der Fachkräftemangel sowie die Refinanzierung der zusätzlich notwendigen Stellen bestimmende Themen für die Krankenhäuser.

Mindestmengen-Regelung

Neben den Neuerungen bei den Pflegepersonaluntergrenzen soll durch die Anpassung der Mindestmengen die Qualität der Versorgung der Patienten verbessert werden. Das Ziel der neuen und höher gesetzten Mindestmengen ist eine höhere Behandlungssicherheit und -qualität bei komplexen und teilweise nicht routinemäßigen Eingriffen.

Mit Wirkung zum 01.01.2022 hat der G-BA neue Mindestmengenregelungen für die chirurgische Behandlung von Brustkrebs (Mamma-Ca) und für das Lungenkarzinom bei Erwachsenen festgelegt sowie die Mindestmengen bei den komplexen Eingriffen am Organsystem Pankreas, komplexen Eingriffen am Organsystem Ösophagus für Erwachsene und bei der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht von unter 1.250g erhöht. Die Anpassung findet dabei gestaffelt bis 2024 bzw. 2025 statt.

Die Mindestmenge für komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwachsene wurde 2021 von 10 auf 20 Eingriffe erhöht. Hierbei gilt eine Übergangsfrist bis 2025. Für 2022 und 2023 gilt weiterhin die Mindestmenge von 10 Eingriffen, für 2024 sind 15 Eingriffe zu erbringen. Für komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus für Erwachsene werden die Mindestmengen dieses Jahr von 10 auf 26 Eingriffe und für die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht unter 1.250 g von 14 auf 20 Leistungen erhöht. Hier gelten ebenfalls Übergangsregelungen bis 2024 (Früh- und Reifgeborene) bzw. 2025 (Ösophagus).

Die neuen Mindestmengenregelungen liegen für das Mamma-Ca bei 100 Operationen und für das Lungenkarzinom bei 75 Operationen pro Jahr und Krankenhausstandort. Für 2022 und 2023 gelten übergangsweise keine Mindestmengen, 2024 sind übergangsweise 50 (Mamma-CA) bzw. 40 Operationen (Lungenkarzinom) nachzuweisen.

Auch wenn die neuen Mindestmengen für die chirurgische Behandlung von Brustkrebs und für das Lungenkarzinom erst 2024 bzw. 2025 gültig werden, müssen die Kliniken sich schon jetzt damit auseinandersetzten, wie sie planerisch mit den Veränderungen umgehen werden. Insbesondere die Krankenhäuser, die die aktuell geltenden Mindestmengen nicht bzw. nur knapp erreichen, müssen die Perspektive der betreffenden Leistungen hinterfragen: Ist die Erreichung der Mindestmengen auf der aktuellen Grundlage realistisch? Können oder sollen die Leistungen zukünftig erbracht werden? Wie ist die Erreichung der Mindestmenge möglich? Hierbei spielen die medizinstrategische Ausrichtung, die notwendige personelle Ausstattung, eventuelle Personalwechsel insbesondere im Chef- und Oberarztbereich, mögliche Kooperationen sowie das Einzugsgebiet eine entscheidende Rolle. Denn wenn ein Krankenhaus nicht plausibel prognostizieren kann, dass die Mindestmengen des jeweiligen Eingriffes im Folgejahr erreicht werden, darf die Leistung nicht mehr erbracht werden bzw. wird bei Unterschreiten der Mindestmenge im Worst Case nicht vergütet.

Für die Patienten bedeutet dies auf der einen Seite eine möglicherweise höhere Qualität der Leistungserbringung, auf der anderen Seite jedoch unter Umständen erhöhte Wege- und Wartezeiten, wenn Krankenhäuser zukünftig als Leistungserbringer wegfallen und sich eine Konzentration auf Zentren ergibt.

Bei einer nicht mehr sichergestellten Versorgung einer bestimmten Leistung treten Ausnahmetatbestände ein, die die Leistungserbringung nach Genehmigung durch die Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen für ein Jahr erlauben können.

Für die Krankenhäuser bedeutet die Anpassung und Neueinführung der Mindestmengen die Notwendigkeit einer realistischen strategischen Mittelfristplanung sowie ggf. eine Neuausrichtung des Leistungsspektrums und des Personals. Wichtig ist es, sich bereits jetzt mit den zukünftigen Auswirkungen zu beschäftigen, da die Entscheidung über die Möglichkeit der Erbringung der Leistungen Konsequenzen auf die zukünftige Fachabteilungsstruktur, Personalbesetzung, Kapazitätsplanung und insbesondere die Patienten einen Einfluss hat.

Veränderungen in der Prüfverfahrensvereinbarung und Strukturprüfungen

Mit den Änderungen durch das MDK-Reformgesetz folgen in diesem Jahr weitere Herausforderungen für die Krankenhäuser, die zum Ziel haben, die Abrechnungsqualität zu erhöhen und den Prüfungsaufwand insgesamt zu verringern.

Die wichtigsten Änderungen für die Krankenhäuser betreffen die Prüfquoten, die Regelung zu Straf- bzw. Aufschlagszahlungen, die eingeschränkte Rechnungskorrektur sowie Falldialoge und Erörterungsverfahren. Zusätzlich muss für bestimmte komplexe Leistungen die Erfüllung der notwendigen OPS-Strukturmerkmale zur Prüfung vorgelegt werden.

Von allen Krankenhäusern, die eine Prüfung beantragt haben, konnten zum Stand 24.02.2022 92 % die OPS-Strukturmerkmale erfüllen. Die übrigen 8 % haben die Möglichkeit, nach entsprechenden Nachbesserungen eine erneute Prüfung zu beantragen. Bei erfolgreicher Prüfung ist eine Beanstandung der Abrechnung aufgrund der OPS-Strukturmerkmale durch die Kasse bzw. den Medizinischen Dienst (MD) nicht mehr möglich.

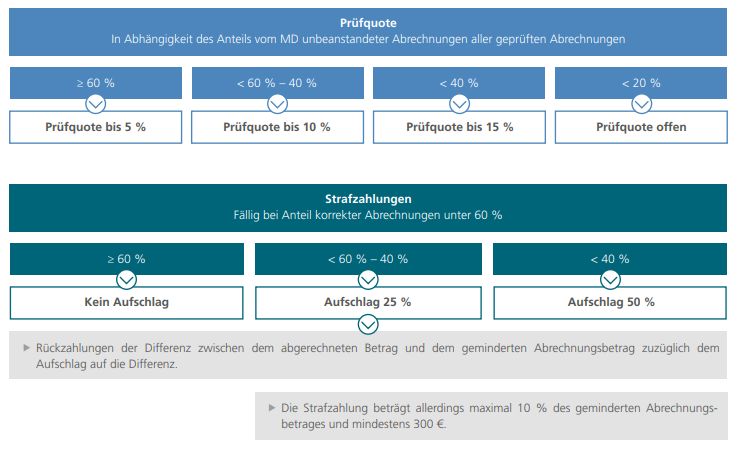

Der Prüfungsaufwand soll sich durch die festgelegte Prüfquote reduzieren und mehr Planungssicherheit für die Krankenhäuser bewirken. Die Prüfquote und die Straf- bzw. Aufschlagszahlungen werden seit 2022 anhand der Abrechnungsprüfungen im Vorquartal nach einem entsprechenden Schema berechnet.

Weitere Änderungen ergeben sich u. a. durch das Rechnungskorrekturverbot, welches eine nachträgliche Korrektur der Abrechnung untersagt und damit die sofortige vollständige Einreichung aller Unterlagen an die Krankenkassen notwendig macht.

Aus Sicht der Krankenhäuser ergibt sich prinzipiell eine Entlastung im Sinne von weniger Prüfungen, allerdings nur dann, wenn die Prüfquote niedrig gehalten wird. Dafür ist eine zeitnahe und prüfsichere Abrechnungserstellung notwendig. Eine gute Aufstellung des eigenen Abrechnungsmanagements ist daher für eine hohe Abrechnungsqualität, eine niedrige Prüfquote sowie für die Bewerkstelligung von Falldialogen und Erörterungsverfahren unumgänglich. Wesentlich hierbei sind möglichst standardisierte Kodier- und Abrechnungsprozesse, die sich an ein stringentes Entlassmanagement anschließen bzw. bestenfalls damit verzahnt sind.

Adäquate digitale Strukturen und unterstützende Software-Anwendungen erhöhen dabei die Abrechnungsqualität und das Abrechnungsmanagement bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Nach den statistischen Auswertungen zur Abrechnungsprüfung des GKV Spitzenverbands waren von 290.137 durch eine Leistungsentscheidung beendeten MD-Prüfungen im dritten Quartal 2021 (entspricht einer durchschnittlichen Prüfquote von 11 %) rd. 51 % minderungsfähig. 42 % der beanstandeten Prüfungen sind auf sekundären Fehlbelegungen, 32 % auf fragliche Kodierungen und 16 % auf primäre Fehlbelegung zurückzuführen (Stand 2019). Daher sollten die Krankenhäuser neben der Erhöhung der Abrechnungsqualität auch ein Augenmerk auf das Verweildauermanagement sowie das ambulante Potenzial legen. Zukünftig wird sich das ambulante Potenzial aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts sowie der Neugestaltung des AOP-Kataloges voraussichtlich erhöhen.

Die Herausforderung der Politik besteht in der Weiterentwicklung der Vergütungssysteme im ambulanten und stationären Bereich, um allgemeine Trends und Anforderungen aufzufangen. Ein Beispiel hierfür ist die geplante Einführung des Hybrid-DRG. Eine adäquate Vergütungsstruktur ambulanter Leistungen verringert die Fehlbelegungsproblematik und erhöht die Anreize für die Krankenhäuser das bestehende ambulante Potenzial konsequenter zu heben. Voraussetzung neben eines gesundheitspolitisch angepassten Vergütungsrahmens sind und bleiben jedoch die Anpassung der internen Strukturen und Prozesse, die das interne Kostengerüst der Leistungserbringung maßgeblich flankieren.

Die PrüfvV soll die Abrechnungsqualität erhöhen und den Prüfungsaufwand für alle Seiten standardisieren und verringern. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Neuregelungen auf den Krankenhausalltag auswirken werden, z. B., ob eine hohe Anzahl an Falldialogen zu mehr Prüfungen führt oder ob dieses Instrument als Chance zum offenen Dialog zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen bzw. dem MD genutzt wird.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht

Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde die Impfpflicht für Angestellte in Gesundheitseinrichtungen und -unternehmen beschlossen (siehe auch S. xxx in dieser Ausgabe des novus Gesundheitswesen).

Mit Inkrafttreten dieser Version des Gesetzes gilt die Impfpflicht gegen das Corona-Virus seit dem 15.03.2022 für alle Mitarbeitenden in Gesundheitseinrichtungen und -unternehmen. Der Arbeitnehmer muss einen Nachweis seiner Immunisierung vorlegen. Dazu zählen Impf- und Genesenennachweise oder eine Bescheinigung über eine medizinische Kontraindikation. Bei Ablauf der Gültigkeit muss innerhalb eines Monats ein neuer Nachweis vorgelegt werden.

Der § 20a IfSG regelt zudem, dass dem Gesundheitsamt jeder Mitarbeiter, der keinen Nachweis über eine Immunisierung oder Kontraindikation vorlegt, durch den Arbeitgeber gemeldet werden muss. In Folge der Meldung an das Gesundheitsamt wird die Person aufgefordert, einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Geschieht dies nicht, kann das Amt ein Verbot über das Betreten der Arbeitsstätte aussprechen.

Neben den wenigen eindeutig definierten Regelungen bleiben für die Krankenhäuser viele Fragen offen. Die Pflicht zur Überprüfung der Mitarbeiter durch den Arbeitgeber ist bisher dessen einzige festgelegte Pflicht. Hat er diese zum 15.03.2022 erfüllt, ist zunächst unklar, welche konkreten Schritte folgen. Wie mit Mitarbeitern verfahren wird, die keinen Nachweis vorlegen, könnte zwar allgemein rechtlich abgeleitet werden, wie die Gerichte allerdings bezogen auf diese besonderen Umstände entschieden werden, ist unklar. Erwartet wird daher eine Vielzahl von Klagen. Wie auch bei der Auslegung des Infektionsschutzgesetzes in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, werden die Bundesländer und auch die jeweiligen Ämter womöglich individuelle Regelungen festlegen. Eine einheitliche Bewertung wird somit unmöglich.

Aus den Ergebnissen einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vom 24.01.2022 geht hervor, dass bereits 95 % des Krankenpflegepersonals geimpft sind. Dies klingt zunächst positiv; aufgrund des bestehenden und steigenden Fachkräftemangels ist es für viele Krankenhäuser aber bereits aktuell eine Herausforderung, einzelne Mitarbeiter adäquat zu ersetzen. Auch im Hinblick auf die Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen und die neuen Mindestmengenregelungen erhöht sich damit die Planungsunsicherheit für die Krankenhäuser.

Bei Mitarbeitern, die nicht in der direkten Patientenversorgung eingebunden sind, wie z. B. in der Personalabteilung, könnte über flexible Arbeitsmodelle im Homeoffice nachgedacht werden, um ungeimpfte Mitarbeiter trotz Impfpflicht weiter zu beschäftigen. Die ggf. resultierende ungleiche Behandlung im Vergleich zu den Berufsgruppen mit direktem Patientenkontakt wird vermutlich zu weiteren Diskussionen und Unzufriedenheit führen.

Insgesamt ergibt sich aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ein bürokratischer Aufwand, ergänzend zu den übrigen Neuregelungen. Der Arbeitgeber muss nicht nur gewährleisten, jeden Arbeitnehmer überprüft zu haben. Er muss auch die Daten datenschutzkonform aufbewahren und an das Gesundheitsamt weiterleiten und er muss er sich zudem damit auseinandersetzen, wie er mit ungeimpften Mitarbeitern umgeht auch im Hinblick auf die Konsequenzen, die sich aus künftigen Gerichtsurteilen und Rechtsverfahren sowie eventuellen Nachschärfungen des Gesetzes ergeben. Welche Auswirkungen die einrichtungsbezogene Impflicht für die Pflichten der Arbeitgeber und die Beschäftigung der Mitarbeiter haben wird, bleibt daher abzuwarten.

Fazit

Die Herausforderungen, die sich für die Krankenhäuser aus der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie den gesetzlichen Neuregelungen und deren Auswirkungen ergeben, sind vielfältig. Neben dem erhöhten bürokratischen, personellen und finanziellen Aufwand entsteht durch die Regelungen auch ein hohes Maß an Unsicherheit. Viele Krankenhäuser sind bisher nicht ausreichend auf die Veränderungen vorbereitet und müssen sich nun neu aufstellen im Hinblick auf Prozesse, Leistungsplanung, Strategieausrichtung und Medizincontrolling.

Die Vielzahl der Änderungen und deren gewichtige Auswirkungen erfordern daher wieder einmal mehr eine kritische Analyse der aktuellen Abläufe und Prozesse, eine vorausschauende Planung sowie die zeitnahe Umsetzung der notwendigen Änderungen. Für die Sicherstellung des Klinikbetriebs ist dies ebenso wichtig wie die zukünftige Strategieausrichtung.